Eram-Garten, Shiraz

Eram-Garten, Shiraz

«Man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu gelangen, solange man einen Garten.»

Dieses persische Sprichwort zeugt von der Bedeutung und Wertschätzung der Gärten im Iran. Tatsächlich geht das moderne Wort «Paradies» auf den altpersischen Begriff «Pairi Daeza» zurück, was übersetzt «von Mauern umgeben» heisst. Daraus wurde im Mittelpersischen »Pardes» und in der griechischen Überlieferung «Paradeisos», wovon sich das deutsche Wort Paradies ableitet.

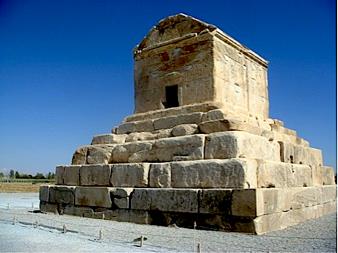

Den ältesten überlieferten Persischen Garten liess der legendäre persische König Kyros II., der Grosse um 550 v.Chr. in seinem Palastareal in Pasargadae in der heutigen Provinz Fars in Zentraliran anlegen. Obwohl es bereits seit dem 3. Jahrtausend v.Chr. in Mesopotamien, in Urartu, im Königreich Elam u.a. Gärten in Verbindung mit Heiligtümern gab, für deren Errichtung und Unterhalt der König verantwortlich war, begründete Kyros II. mit der Schaffung seines Ziergartens in Pasargadae doch eine völlig neue Form der Gartenkunst, die seither als Persischer Garten bekannt ist. Noch heute lässt sich bei einem Besuch in dem ca. 300 Hektar grossen Areal die ehemalige Pracht dieser persischen Erfindung anhand der Überreste des ausgeklügelten, aus exakt zugehauenen Steinen eingefassten Bewässerungssystems und auch der Paläste, Pavillons, Monumentaltore, Säulen, Reliefs, Altäre, Brücken, Terrassenanlagen erahnen. Speziell das fast vollkommen erhaltene Grabmal von König Kyros II. hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Grab Kyros II., Pasargadae

Grab Kyros II., Pasargadae

Die auf einer steppenartigen Hochebene (1900 m ü.M.) errichtete und auf einem rechteckigen Grundriss basierende Anlage wurde durch kreuzartig angelegte Wasserkanäle in vier Bereiche aufgeteilt (Chahar Bagh). Dies symbolisiert die vier Flüsse des Lebens und der Weisheit, die sich in der Vorstellung der zoroastrischen Kosmografie aus dem himmlischen Paradies in die vier Weltgegenden ergiessen. Der irdische Paradiesgarten diente dem König, der sich in seinen Keilschrifttexten nach altorientalischer Tradition auch als mächtigster Herrscher der vier Weltgegenden bezeichnete, nicht nur als Lustgarten und Ort von Privatheit, als Zufluchtsort vor Trockenheit und Hitze, sondern auch als Symbol seiner Macht und Herrschaft. Hier konnte er sich als Gärtner und Priester präsentieren, der im göttlichen Auftrag die Kultur im ursprünglichen Sinn des Wortes (sowohl Kultivierung des Bodens als auch Zivilisation, Wissenschaft, Erziehung, Bildung, Kunst, Kultus etc.) in die Wildnis und zu den Menschen brachte. Der Garten in Pasargadae war somit auch ein wichtiges Element der königlichen Ideologie und bildete die Grundlage für alle späteren, sowohl herrschaftlichen als auch zivilen Gartenentwicklungen im Iran.

Die Persischen Gärten enthielten neben schattenspendenden und Kühle fächelnden Baumpflanzungen aus Platanen, Zypressen, Pappeln und Palmen auch dekorative Büsche, duftende Rosen, Frühlingsblumen wie Tulpen, Iris, Levkojen und Mohn sowie Kräuterbeete, die die zierlichen Kioske und versteckten Ruhesitze, die herrlichen Spazierwege und murmelnden Wasserläufe, die den Himmel spiegelnden Wasserbecken und plätschernden Springbrunnen, die geschwungenen Brücken und malerischen Aussichtsplattformen umsäumten. In grösseren Anlagen fanden sich ausserdem ausgedehnte Obstgärten mit Granatapfel-, Sauerkirschen-, Mandelbäumen und Reben sowie Wild- und Vogelgehegen. Das Wasser sowohl zur Bewässerung als auch zur Ausschmückung stellte dabei stets das zentrale Element dar. Ein irdisches Paradies also im trockenen Hochland Irans.

Das Meiste, was wir heute über die damaligen Gärten wissen, stammt von griechischen Historikern. Xenophon zum Beispiel berichtet als Kriegsberichterstatter des «Zugs der Zehntausend» um 401 v.Chr.: «In welchen Gegenden immer (der Perserkönig) wohnt oder zu welcher er sich wendet, da trägt er Sorge, dass dort Gärten sind, die so genannten Paradeisoi, von allen schönen und guten Dingen voll, welche die Erde hervorbringen mag, und in eben diesen hält er sich die meiste Zeit auf, solange die Jahreszeit es zulässt.» Bei diesem Eroberungszug, der bis nach Babylon führte, lernten auch die griechischen Söldner die persischen Paradeisoi kennen, wovon zumindest einer nach seiner Rückkehr bei Olympia einen davon inspirierten Wildpark anlegte, der als die älteste schriftlich bezeugte Parkanlage Europas gilt.

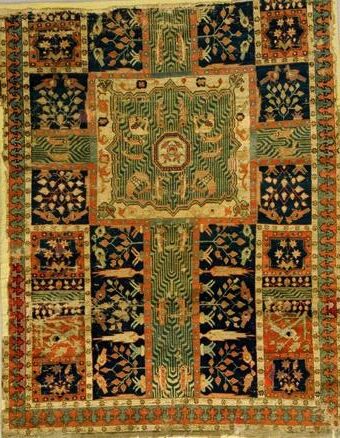

| Auch unter der Dynastie der Sassaniden ab dem 3. Jahrhundert sowie nach der Eroberung durch die Araber im 7. Jahrhundert spielte der Garten in der persischen Kultur stets eine grosse Rolle. Der sassanidische König Ardashir (226-240 n.Chr.) beispielsweise legte in seiner ersten Residenz Firuzabad einen berühmten ummauerten Garten mit einem runden See in dessen Zentrum und zahlreichen Rosensträuchern sowie Obstbäumen an. Im Palast von König Khosrow I. (531–579 n.Chr. ) in der damaligen Hauptstadt Ktesiphon (beim heutigen Baghdad) gab es gemäss arabischer Autoren einen Teppich namens Bahār-e Kisra (Frühling des Khosrow), der einen königlichen Garten abbildete. Er war 137 m lang und 28 m breit, zeigte durch Kanäle unterteilte und von blühenden Obstbäumen übersäte Blumenwiesen, die von Rabatten eingerahmt waren. Der Untergrund des Teppichs bestand aus Goldbrokat, die Blätter waren in grüner Seide gewebt, Edelsteine und Halbedelsteine stellten die Blüten dar und Bergkristall das Wasser. Bei der Eroberung durch die Araber wurde dieses Prunkstück laut Legende in Stücke geschnitten und unter den Soldaten aufgeteilt. |

Isfahan Gartenteppich, 17. Jh. Nationalmuseum Krakow |

Im Iran existieren nach wie vor einige schöne, gut unterhaltene Gärten, die der ursprünglichen Form und Gestaltung des Persischen Gartens in Pasargadae entsprechen oder zumindest sehr nahe kommen, obwohl jede Epoche selbstredend ihre eigene Gartenkultur entwickelte. Zugrunde liegt jedoch stets die Idee des Paradieses als prototypische Vorstellung eines idealen Lebens- und Sehnsuchtsraums von uns Menschen, als Spiegelbild der mythischen Wahrnehmung der Natur und der kosmischen Ordnung.

|

|

|

|

|

|

Im Juni 2011 wurden neun dieser Persischen Gärten in unterschiedlichen Regionen des Iran von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Dies sind:

– Bagh-e Pasargadae, die «Mutter des Persischen Gartens», zwischen Shiraz und Yazd, ca. 550 v.Chr.

– Bagh-e Fin bei Kashan, älteste existierende Gartenanlage Irans, verm. ab 6. Jh. v.Chr.

– Bagh-e Eram in Shiraz, ab 11./12. Jahrhundert

– Bagh-e Abbas Abad in Behshahr, um 1613

– Bagh-e Chehel Sotun in Isfahan, 1647

– Bagh-e Dowlat Abad in Yazd, 1747

– Bagh-e Akbarieh in Birjand, ab 18. Jahrhundert

– Bagh-e Pahlavanpour in Mehriz bei Yazd, 19. Jahrhundert

– Bagh-e Shahzadeh in Mahan bei Kerman, um 1850

© Agnes Küng-Schaub / www.iranreisen.ch